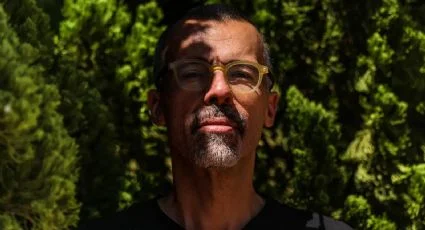

Jamil Chade: “O que Trump pretende implementar nos EUA tem seu espelho aqui”

DCM – Da experiência íntima e dolorosa de ser imigrante nos EUA em tempos de Donald Trump nasce esta conversa entre o cronista Jamil Chade e a cientista política Gisele Agnelli.

Logo no início do primeiro governo Trump, meu filho ouviu de um colega de escola: “que pena, eu gosto tanto de você, mas agora você vai ficar do outro lado do muro”.

Anos depois, já sob Trump II, foi o filho de Jamil Chade quem escutou: “tomara que você seja deportado”. A experiência deu título ao livro recentemente lançado por Chade, ‘“Tomara que você seja deportado”: Uma viagem pela distopia americana’ (Editora Noz, 2025).

Dois episódios distintos, unidos por uma mesma lógica: o peso da xenofobia cotidiana e o impacto político de discursos que legitimam o ódio. É desse terreno comum que surge a conversa a seguir.

Gisele Agnelli: Entre 1975 e 2024, a renda mediana dos lares americanos passou de cerca de US$ 67.970 para US$ 83.730 (em valores ajustados), um crescimento pífio diante de quase cinco décadas de aumento de produtividade. Enquanto isso, o 1% mais rico ampliou de forma desproporcional sua fatia da renda nacional. O resultado foi o achatamento da classe média: famílias que trabalham mais, mas sentem que não avançam, sufocadas por custos crescentes de moradia, saúde e educação. Em 2024, pós pandemia, essa sensação de estagnação econômica se converteu na principal preocupação do eleitorado, coincidindo com uma reação cultural poderosa: Trump canalizou ressentimentos e apresentou-se como guardião de uma masculinidade “em crise”, mobilizando uma resistência antifeminista e antiprogressista. O hiato de gênero foi notável: ele conquistou vantagem maciça entre os homens, maior do que a de Harris entre as mulheres. Como você interpreta a convergência entre esse achatamento material da classe média e a reação cultural antifeminista na formação do resultado eleitoral de 2024?

Jamil Chade: Sem dúvida, vejo alguns componentes centrais aí. Primeiro, há os derrotados da globalização: pessoas que perderam empregos, que viram seu poder econômico minguar e sua perspectiva de vida se deteriorar. Muitos desses derrotados são os mesmos homens brancos que também perceberam seu lugar tradicional – na família e na sociedade – ser ameaçado. De repente, eles já não podem mais “fazer o que quiserem” com suas companheiras; já não têm a palavra final incontestável à mesa de jantar; não são necessariamente os únicos provedores da casa; não podem mais expressar abertamente preconceitos racistas sem repercussão. Ou seja, a hegemonia social do homem branco heterossexual está sendo questionada e limitada pelos avanços dos direitos das mulheres, das minorias raciais e de gênero.

Esse abalo cultural se mistura ao abalo econômico – um amplo encolhimento da classe média – criando um terreno fértil para o ressentimento. E esse ressentimento foi politicamente instrumentalizado por um movimento ultrapopulista de charlatães que oferece um pacto implícito: “vamos restaurar o poder que vocês perderam”. Trump e seus ideólogos acenam com a promessa de um retorno a um passado idealizado no qual “nós” – leia-se, o homem branco médio – mandávamos no mundo e na sala de jantar. Como recuperar isso? Depois a gente vê; primeiro, me dê seu voto para reconquistar essa posição.

É um apelo poderoso. Eu estive em alguns comícios do Trump e pude ver essa dinâmica de perto – você também acompanhou, Gisele. O clima era marcado por uma masculinidade agressiva, quase tribal. Em todos os comícios, antes dos discursos políticos, subia ao palco um lutador de luta-livre performática, rasgando a camisa e urrando para a plateia, numa encenação de virilidade violenta. Era como se dissessem: “Este é o nosso território, aqui quem manda somos nós”. Só depois daquele rito de afirmação masculina começavam os discursos sobre políticas. Foi simbólico e revelador.

Portanto, não há dúvida de que a eleição de 2024 foi profundamente moldada por essa junção de frustração econômica com backlash cultural. A mensagem do trumpismo conseguiu canalizar a angústia material da classe média (que viu seu sonho americano escorrer pelos dedos) junto com o ressentimento identitário de uma parcela de homens (em especial os homens brancos) que se sentiam “ameaçados” pelos avanços igualitários das últimas décadas. Essa convergência foi um motor formidável para levar Trump de volta ao poder.

O trumpismo atual não opera apenas como uma autocracia “clássica”; ele anda de braços dados com as Big Techs, algoritmos e inteligência artificial, conformando uma autocracia algocrática. As grandes plataformas digitais se alinham ao poder – basta lembrar de Trump à mesa com Mark Zuckerberg e outros executivos. Ficou evidente, nas negociações comerciais com Canadá e Reino Unido, que Trump estava disposto a retaliar qualquer tentativa de regular ou taxar as Big Techs. O recado foi claro: governo e gigantes tecnológicos marcham lado a lado. Em paralelo, assistimos a uma guerra semântica orquestrada pela extrema direita. A linguagem deixou de ser instrumento neutro para se tornar arma política. Conceitos fundamentais são deturpados: a liberdade de expressão – pedra angular da Primeira Emenda – é reconfigurada como licença para o discurso de ódio. A própria ideia de democracia é caricaturada como “tirania da esquerda”. Essa inversão semântica, amplificada por algoritmos e frequentemente validada por plataformas alinhadas ao governo, corrói os alicerces do Estado de Direito. Como você mesmo alerta em seu livro, vivemos “a era da ignorância, da intolerância e da indiferença” – os seus “três Is”. A mudança recente do nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra é um exemplo brutal dessa manipulação: ao redefinir a instituição, legitima-se a narrativa de que o país estaria em guerra contra um inimigo interno, os imigrantes. Palavras não são escolhidas ao acaso; elas pavimentam o caminho para medidas autoritárias “excepcionais”, sob o pretexto da segurança nacional. Diante desse cenário – em que algoritmos potencializam narrativas extremistas e conceitos democráticos são subvertidos – como resistir a essa corrosão semântica e à transformação da linguagem em instrumento de dominação autoritária?

Você tocou em vários pontos essenciais. Em primeiro lugar, é preciso afirmar: discurso não é “só discurso”. Narrativas importam – e muito. Às vezes ouvimos pessoas desdenhando (“ah, é só retórica”), mas a história mostra que a retórica pode reconfigurar a realidade política. Linguagem é poder. Palavras definem percepções, justificam ações e constroem consensos ou inimigos. Por isso, precisamos escutar e decifrar com muita atenção quais palavras os governantes utilizam em políticas públicas, em campanhas eleitorais, nos ataques a instituições. Cada termo carrega uma intenção. Em regimes que flertam com o autoritarismo, nada é mera figura de linguagem. Quando Trump rebatiza o Ministério da Defesa como Ministério da Guerra, por exemplo, ele não está apenas “trocando a plaquinha na porta” – ele está sinalizando um novo estágio de beligerância. Ele está dizendo ao país e ao mundo: “não estamos mais em posição defensiva; agora é ofensiva total, vamos impor nossa vontade e desfazer alianças se for preciso”. Essa simples mudança nominal revela um projeto de política externa e interna muito mais agressivo. Ou seja, mudanças aparentemente semânticas preparam terreno para mudanças reais de paradigma.

A extrema direita sempre foi muito inteligente no uso da linguagem. Veja o caso da palavra “família”: eles ergueram a defesa da “família” como bandeira moral, e quem ousa ser “contra a família”? Ninguém levanta a mão contra esse valor em abstrato – afinal, todos prezamos nossas famílias. Mas dentro desse discurso aparentemente positivo esconde-se uma agenda excludente: só um modelo de família (patriarcal, heterossexual, tradicional) é reconhecido. Os demais arranjos familiares passam a ser tratados como aberração ou ameaça. Sob a bandeira cínica de “proteger a família”, nega-se direitos a famílias monoparentais, LGBTQIA+, etc. Assim, percebe como a batalha semântica precede a batalha política? Ao controlar os significados, eles enquadram o debate público em seus termos e legitimam a exclusão de quem não cabe na definição estreita de “família” ou “cidadão de bem”.

Resistir a isso exige primeiramente expor a falsidade dessas inversões. É preciso desmascarar os eufemismos e as deturpações conceituais. Por exemplo: quando eles bradam “liberdade de expressão”, na verdade muitos estão reivindicando liberdade de agressão impune às minorias – é importante nomear corretamente o ódio travestido de opinião. Quando dizem “defesa da família”, indagar: de qual família estamos falando? Quem fica de fora dessa definição? Ou seja, reconquistar a linguagem verdadeira dos direitos humanos e da democracia. Instituições e sociedade civil precisam travar essa batalha cultural, repondo os termos nos seus sentidos legítimos. Não é uma tarefa simples, mas é fundamental. Se deixarmos as palavras serem sequestradas, a própria capacidade de reação democrática fica comprometida, porque perdemos o vocabulário comum para expressar a justiça, a igualdade, a liberdade em seus sentidos reais.

Gisele Agnelli: Muitos estudiosos do fascismo – de Hannah Arendt a Umberto Eco – apontaram o medo como pilar central dos regimes autoritários. É algo a que estou sempre atenta. Claro, não estamos nos anos 1930, mas certas dinâmicas se repetem. No seu livro, você mesmo mostra como a mordaça e a intimidação se tornaram práticas corriqueiras do novo trumpismo.

Hoje vemos a consolidação de um ambiente de intimidação sistêmica, que captura instituições e indivíduos. Instala-se uma atmosfera de medo generalizado nos Estados Unidos. Imigrantes vivem com medo, temendo deportações sumárias. A comunidade trans tem seus direitos básicos cerceados: estados exigem listas de famílias com crianças trans em tratamento, pais vivem apavorados, jovens são privados de cuidados médicos. Servidores públicos e agentes da lei sofrem perseguições: promotores que investigavam Trump foram demitidos; escritórios de advocacia que o enfrentaram recebem ameaças; universidades são alvo de intervenções ideológicas, com professores e alunos sob vigilância.

E os exemplos não param. Na Flórida, surgiu recentemente uma prisão apelidada de “Alcatraz da Flórida”, onde imigrantes foram detidos em condições degradantes – algemados e comendo no chão, como animais. Em acordos com governos estrangeiros, refugiados passaram a ser enviados para centros em El Salvador, sob custódia do presidente Bukele, em presídios de extrema dureza, comparáveis a Guantánamo. É o terror institucionalizado.

Com as novas regras de visto acadêmico, qualquer estrangeiro cujo discurso seja considerado “antiamericano” pode perder o direito de permanecer.

Jamil, como você interpreta esse uso deliberado do medo como ferramenta de poder? De que maneira esse clima de mordaça e intimidação – que vai de minorias vulneráveis a dissidentes dentro do próprio governo – se torna um pilar estrutural do autoritarismo e corrói a própria ideia de democracia?

Jamil Chade: Você tem razão: esse medo que sentimos – você, eu, nossos filhos – faz parte da estratégia. Não é um efeito colateral não intencional; é deliberado. O medo é cultivado metodicamente pelo regime Trump como instrumento de governo. Tome o caso dos imigrantes: a intenção é claramente fomentar um terror tal que muitos optem pela autodeportação. A pessoa pensa “vou embora por conta própria, antes que eles venham atrás de mim – não sou criminosa, não quero viver me escondendo ou com meus filhos traumatizados”. Esse êxodo voluntário, motivado pelo pavor, para o governo é perfeito: poupa o enorme custo e desgaste de caçar e deportar à força milhões de pessoas. O medo, portanto, cumpre um objetivo político-econômico aí.

No meio acadêmico e na esfera pública em geral, o medo induz à autocensura. Professores, jornalistas, funcionários começam a ponderar cada palavra: “Será que posso falar isso? E se interpretarem errado? Talvez seja melhor evitar tal tema…” na dúvida, deixam de publicar, deixam de se pronunciar, evitam confrontar o governo. Com isso, o debate público empobrece, as críticas legítimas minguam. O medo cala antes mesmo de o censor oficial agir. É uma espécie de censura preventiva, internalizada pelas próprias vítimas. Isso é extremamente eficaz para um governo autoritário: controla-se a dissidência sem precisar lançar mão de tanta violência aberta – basta ter algumas punições exemplares aqui e ali, para espalhar a intimidação, e o resto muitos fazem sozinhos.

Outra faceta: o medo também serve para mobilizar a base autoritária. A extrema direita capitaliza o fato de “os nossos inimigos estarem morrendo de medo”. Eles exibem isso quase como troféu, galvanizando seus apoiadores: “Vejam como os imigrantes, os professores ‘marxistas’, os juízes liberais estão apavorados – estamos vencendo!”. Há uma catarse coletiva na turma do Trump ao ver o outro lado acuado. Então o medo tem várias utilidades: desmobiliza a oposição e, paradoxalmente, motiva ainda mais a militância radical do governo, reforçando a sensação de poder e impunidade.

É algo bem mais sofisticado do que apenas espalhar memes agressivos na internet. Existe um plano muito claro de instaurar o pânico direcionado: não um pânico generalizado na sociedade toda, mas focalizado nos grupos que podem oferecer resistência ao projeto autoritário (minorias, dissidentes, imprensa, academia, agentes institucionais independentes). Esses, sim, devem viver atemorizados. Os cidadãos fiéis ao regime, ao contrário, são encorajados a se sentirem triunfantes e cruéis – quase numa lógica de vingança histórica contra quem “usurpou” seus privilégios.

Os desdobramentos disso são graves. Vimos até uma senadora republicana moderada confessar publicamente estar com medo do próprio partido…

De fato, o Partido Republicano tradicional foi sequestrado pela extrema direita trumpista. Políticos conservadores clássicos – pró-mercado, defensores das instituições – hoje têm medo dos novos líderes radicais de seu partido. Parlamentares republicanos “moderados” sabem que, se desafiarem a linha dura MAGA, podem sofrer retaliações severas, até ameaças físicas. Há casos de deputados republicanos que votaram pelo impeachment do Trump em 2021 e acabaram perseguidos, aposentando-se da vida pública. Isso ilustra a captura institucional: um grande partido americano virou refém de um movimento autoritário interno. Quando até os poderosos passam a ter medo, é sinal de que o autoritarismo já contaminou os alicerces do sistema. A longo prazo, esse reinado do medo vai corroendo a confiança, a pluralidade e a própria vitalidade da democracia.

Gisele Agnelli: O fenômeno Trump coloca o Brasil diante de um espelho incômodo. Como você escreveu em seus últimos capítulos, Trump nos obriga a perguntar: temos um projeto próprio de país ou apenas ecoamos um projeto de poder importado? No 7 de setembro deste ano, vimos manifestações pedindo anistia para golpistas – rachaduras na nossa democracia que lembram, em muito, as exploradas por Trump nos Estados Unidos. A “receita” do trumpismo encontrou terreno fértil aqui, reencarnada no bolsonarismo. Na sua visão, existe uma simetria estrutural entre o projeto autoritário de Trump – materializado no Project 2025 nos EUA – e o que hoje emerge nas ruas e palanques brasileiros? O que isso revela sobre o momento que o Brasil atravessa e quais as implicações para o futuro da nossa democracia?

Jamil Chade: O Brasil atravessa um momento crucial, não apenas para si, mas como parte desse contexto ocidental que estamos discutindo. A democracia brasileira, jovem e imperfeita, está sob ataque de um projeto autoritário muito parecido com o de Trump. O bolsonarismo bebeu diretamente da fonte trumpista – nos slogans, nas teorias conspiratórias, no estilo confrontacional. Não é coincidência: houve intercâmbio de estrategistas, de financiamento, de métodos de redes sociais. Então sim, há uma simetria preocupante. O que Trump pretende implementar nos EUA – desmonte de pesos e contrapesos, cerceamento de opositores, nacionalismo xenófobo – tem seu análogo aqui.

A diferença é que o Brasil, por ser tradicionalmente periférico no sistema internacional, se torna também palco de um jogo de poder global. A extrema-direita global observa até onde pode ir no Brasil sem desencadear reação externa. E as demais potências, como mencionei, precisam decidir se vão simplesmente assistir. É um teste enorme para a soberania brasileira: conseguiremos atravessar essa turbulência com nossas próprias instituições, sem tutela estrangeira, mas também sem sofrer intervenções nefastas?

Outro ponto fundamental é: temos um projeto de país? Ou somos, como você disse, ecos de projetos alheios? Infelizmente, nossa elite política e econômica raramente pensa em projetos nacionais de longo prazo. Ficamos importando modelos – ora o neoliberalismo dos EUA, ora o populismo de lá – sem adequar às nossas necessidades estruturais. Soberania verdadeira não é bater no peito e erguer bandeira na Avenida Paulista dizendo “ninguém manda no Brasil”. Soberania, no mundo interconectado de hoje, requer capacidades concretas: tecnológica, econômica, normativa. Vou dar um exemplo que presenciei: estive recentemente no Xingu, visitando aldeias indígenas remotas. Em praticamente todas há antenas de internet via satélite providenciadas por Elon Musk (Starlink). Os caciques me diziam: “as antenas do governo mal funcionavam; colocamos Starlink e agora a conexão é ótima”. Ou seja, até nas entranhas da Amazônia estamos dependentes da infraestrutura digital dos EUA. Nossos dados, nossas comunicações, tudo trafega por nuvens controladas por empresas americanas. Que soberania é essa?

Outro exemplo: temos um déficit enorme na balança comercial de medicamentos. Se amanhã os grandes países fornecedores decidirem suspender vendas de insumos de saúde para o Brasil, nosso SUS colapsa em meses. Isso não é alarmismo, é real. Então perceba, a independência nacional precisa ser construída com investimento e estratégia de longo prazo – em ciência, em tecnologia, em produção industrial, em redução da desigualdade. Sem isso, o discurso de “Brasil acima de tudo” vira mera bravata patrioteira. É por isso que insisto: mais importante do que bravatas nacionalistas é termos políticas de Estado para diminuir essas vulnerabilidades.

Resumindo, o Brasil vive um embate reflexo do embate americano, mas também tem suas especificidades. Precisamos aproveitar esse “espelho de Trump” para enxergar nossas próprias fragilidades institucionais. Se não consolidarmos um projeto de país que inclua os excluídos – nosso maior problema histórico é a desigualdade social – ficaremos eternamente à mercê de messias importados, seja um Trump, um Bolsonaro ou outro aventureiro qualquer. A defesa da democracia aqui passa não só por resistir ao autoritarismo importado, mas por enfrentar nossos dilemas internos com coragem e visão de futuro. E essa talvez seja a grande lição: a onda autoritária global nos pressiona a amadurecer enquanto nação, a finalmente discutir seriamente que projeto de Brasil queremos para as próximas décadas. Isso pode ser uma oportunidade em meio à crise – mas só se tivermos liderança e consciência para aproveitá-la.

Gisele Agnelli: Jamil, para concluir: qual a sua expectativa para as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos? Qual a sua aposta?

Jamil Chade: Olha, eu acredito que os democratas possam recuperar o controle de pelo menos uma das duas casas do Congresso. Mas, para ser sincero, a minha maior preocupação não é exatamente essa. O que me inquieta é a possibilidade de abalo profundo nas próprias regras do jogo democrático até lá. Não sabemos se tudo será disputado “dentro das quatro linhas”, como diria um ex-presidente brasileiro prestes a ser condenado. O Texas já mostrou que regras eleitorais podem ser alteradas a bel-prazer. Será que veremos mudanças ainda mais drásticas até as eleições? E, mesmo que Trump perca o controle das câmaras, a questão é: quanto poder ele já terá consolidado até lá para impor a sua agenda? Para mim, tudo isso ainda está em aberto.