‘Tem pretas no Sul’: mulheres negras desafiam apagamento histórico e mito da ‘Europa brasileira’ na região mais branca do país

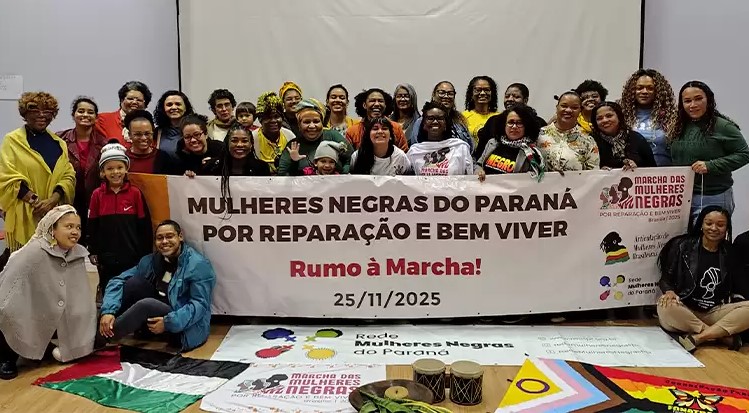

BDF – 2ª Marcha das Mulheres Negras mobiliza ativistas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul por reparação e bem viver,

Ser mulher negra no Brasil é um desafio diário. Ser mulher negra na região mais branca do país é estar sujeita a enfrentar camadas extras de invisibilidade e apagamento. No Sul, onde o mito da “Europa brasileira” foi cultivado como ideal de progresso, a tentativa de apagar a memória negra foi sistemática e proposital. As políticas de branqueamento promovidas pela República silenciaram histórias, deslocaram comunidades e negaram a contribuição do povo negro na construção da região.

Ainda assim, a resistência nunca deixou de existir. No século 19, por exemplo, as irmandades criadas após a Lei do Ventre Livre se tornaram espaços de solidariedade e enfrentamento que garantiam enterros dignos, compravam alforrias e organizavam fugas e quilombos – redes fundamentais de proteção e estratégias coletivas de libertação.

Desse legado emergem personalidades como Antonieta de Barros, Enedina Alves Marques, Petronilha Gonçalves e Silva e Luiza Bairros, pioneiras em suas áreas e expoentes de movimentos que, ao longo do tempo, desafiaram o racismo, o sexismo e o mito da homogeneidade branca na região. Em diferentes tempos e lugares, suas trajetórias foram estruturantes para a cultura, a política e o pensamento brasileiro.

“Apesar de estarmos na terra de Luiza Bairros e de termos organizações históricas como o Maria Mulher, viver no Rio Grande do Sul enquanto pessoa negra – e especialmente enquanto mulher negra – ainda é um desafio diário”, afirma Lucélia Gomes, diretora-presidente da organização Sempre Mulher, de Porto Alegre (RS).

A militante faz questão de lembrar o legado de mulheres que abriram caminhos no movimento negro gaúcho, como Vera Daisy Barcellos, jornalista e referência na luta antirracista; Conceição Lopes Fontoura, educadora, ativista e coordenadora adjunta do Maria Mulher, organização com mais de 30 anos de atuação; e Maria Noelci, bibliotecária cuja militância no movimento de mulheres negras remonta à década de 1980; e tantas outras, que construíram as bases do protagonismo das mulheres negras no estado.

Hoje, essa resistência se renova na mobilização das mulheres negras do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, organizadas em comitês regionais e estaduais, para participar da 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, dia 25 de novembro, em Brasília (DF). Entre rodas de conversa, formações políticas e campanhas de arrecadação, elas reivindicam visibilidade, reconhecimento e justiça. E reafirmam: o Sul também é território negro.

Contribuição fundamental

O projeto de branqueamento no Brasil contou com o apoio direto do Estado. Desde o século 19, políticas de uniformização nacional proibiram povos indígenas, africanos e até europeus de falarem suas próprias línguas. Essa estratégia de silenciamento sustentou a narrativa do “Sul branco” como símbolo de civilização, negando a presença e a contribuição de comunidades negras e indígenas que sempre existiram nesses territórios.

A história do Rio Grande do Sul ilustra como esse processo se consolidou. A historiadora Fernanda Oliveira, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), explica que desde o século 18, pessoas negras escravizadas e também negras livres participaram da construção do território. Ela destaca que essa participação foi essencial, lembrando, por exemplo, o casal de negros livres que fundou o município de Santo Antônio da Patrulha – uma história ainda pouco conhecida.

A partir da segunda metade do século 19, um grupo de intelectuais brancos passou a moldar a identidade regional em torno da figura do “gaúcho branco”. Esses homens das letras, reunidos no Partenon Literário (Porto Alegre) e no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, selecionaram quais traços seriam valorizados e decidiram que indígenas e negros pertenciam ao passado.

“Essa construção exclui todos os outros traços, inclusive os europeus. Ela não reforça uma identidade europeia, mas, ao narrar a formação do povo, atribui sua origem aos germânicos e, posteriormente, aos teutos”, explica.

Além disso, ela observa que “as políticas de imigração europeia foram financiadas com recursos públicos. E, ao mesmo tempo, o censo de 1890 suspendeu o uso da palavra ‘negro’. “Quando não se produz dados, é mais fácil dizer que determinadas pessoas não existem”, pontua.

Paradoxalmente, o Rio Grande do Sul é o estado com maior proporção de adeptos de religiões de matriz africana no Brasil, segundo o Censo de 2010, um reflexo da força e da permanência das tradições afro-gaúchas, transmitidas por gerações que resistiram ao apagamento cultural.

Origens do apagamento contemporâneo

Enquanto a branquitude sulista acessa suas origens com facilidade, reivindicando inclusive dupla nacionalidade, as pessoas racializadas precisam reconstruir memórias fragmentadas pela escravidão e pela hierarquização racial.

A educadora e pesquisadora Jeruse Romão, biógrafa de Antonieta de Barros – jornalista, professora e primeira mulher negra a assumir um mandato popular no Brasil –, reflete sobre essa continuidade do apagamento.

“Quando comecei a militar no movimento negro, em 1986, e participava de encontros nacionais, as pessoas se surpreendiam: ‘Nossa, tem negro em Santa Catarina?’. Mas o que me incomoda profundamente hoje é que, em 2025, ainda existam setores progressistas e negros brasileiros que compram a ideia de que todo mundo que vive em Santa Catarina é racista, extremista ou neonazista. Voltamos a ser invisibilizados de novo”, aponta.

Para Romão, trata-se de um perigo histórico que se renova. Ela defende que os movimentos sociais contemporâneos, como a Marcha das Mulheres Negras de 2025, precisam acolher diferentes experiências, reconhecendo tanto as histórias ancestrais quanto as realidades distintas vividas pelas mulheres negras hoje.

“Comprar esse discurso de que nós não existimos em Santa Catarina é eliminar qualquer possibilidade de uma revolução autêntica. Eu não vou aceitar ser deixada para trás, entende? Em um movimento nacional, como se a minha vida não importasse. Como se a vida das minhas irmãs não importasse. Todas nós somos importantes.”

“Não tem preto aqui”

No Paraná, os encontros promovidos pela Rede de Mulheres Negras do estado (RMN-PR) em preparação para a marcha têm reforçado a urgência de enfrentar o racismo e o machismo, além de valorizar a cultura e a ancestralidade negras. As discussões têm se concentrado na escuta e no acolhimento das mulheres, no fortalecimento de coletivos que enfrentam dificuldades burocráticas e na defesa da dignidade e do direito de viver com respeito.

“Essas questões ecoaram muito nos diálogos territoriais. Mas, para mim, a principal mensagem é dizer que a gente existe aqui, sabe? Porque há uma aura no Paraná de que não tem preto aqui, de que não existe trabalho de preto aqui e quando vamos para incidências parece que está muito fácil fazermos o nosso trabalho, mas há muita dificuldade e muita cobrança, ”, afirma Ana Cláudia Justino, jornalista e comunicadora da RMN-PR.

A sensação de invisibilidade é compartilhada por Alaerte Leandro Martins, uma das fundadoras da RMN-PR. “Nosso grande problema é a invisibilidade enquanto povo negro. Até amigas de outros estados brincam comigo, dizendo que achavam que no Paraná só existia eu de mulher negra. Somos totalmente ignoradas, todos os governos que passaram por aqui simplesmente nos ignoraram”, resume.

A violência também foi outro tema pautado nos encontros, principalmente aquela que tem como alvo as mulheres. Nesse sentido, o Paraná está entre os estados mais letais no país. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, foram registrados 81 casos de feminicídio em 2023 e 109 em 2024.

De janeiro a junho de 2025, o Laboratório de Estudos de Feminicídio (Lesfem), da Universidade Estadual de Londrina (UEL), contabilizou 73 feminicídios e 105 tentativas, totalizando 178 casos no estado. Ana Cláudia observa que essa é mais uma camada de violência contra as mulheres negras. “A gente sabe qual é a cor mais atingida”, observa.

Ainda de acordo com o Anuário de 2025, o Paraná também se destaca nas denúncias de racismo, com taxa de 15,9 casos por 100 mil habitantes. O levantamento mostra Santa Catarina com 4,9, enquanto o Rio Grande do Sul aparece entre os estados com os maiores índices em 2024, registrando 22,1 casos por 100 mil habitantes.

A diretora-presidente da organização Sempre Mulher destaca que, embora o estado tenha sido palco de conquistas simbólicas – como a criação do Dia da Consciência Negra –, o racismo segue presente em todas as esferas sociais e se manifesta cotidianamente, sobretudo por meio de ataques à estética negra. “Ainda lidamos com ofensas que atacam o nosso cabelo, nossos traços, nossos corpos”, denuncia.

Em meio à negligência do Estado, cresce o extremismo

A percepção de que o apagamento da população negra no Sul também molda as dinâmicas de poder e o próprio debate público nacional é compartilhada pelos estados da região.

“O governo federal e até o Ministério da Igualdade Racial muitas vezes esquecem da população negra do Sul. A discussão racial no Brasil se concentra no Sudeste e no Nordeste, como se aqui não existíssemos. Mas existimos e temos nossas especificidades”, afirma a professora e militante Cássia Sant’Anna, do Movimento Negro Maria Laura, em Joinville (SC).

Sant’Anna alerta que a negligência estatal se manifesta de forma alarmante no avanço do extremismo. Santa Catarina é, proporcionalmente, o estado com maior número de células neonazistas do país, um crescimento que impacta diretamente a população negra, especialmente as mulheres. “É um território hostil. A violência racial e de gênero andam juntas, e o Estado brasileiro não tem feito nada concreto para conter esse avanço”, critica.

Em 2020, a pesquisadora Adriana Dias, referência nacional no estudo do neonazismo, identificou 69 células neonazistas em Santa Catarina, atrás apenas de São Paulo, que registrou 99, embora a população paulista seja cerca de seis vezes maior.

Falta oportunidade para as mulheres negras

Essa hostilidade se traduz também na exclusão das mulheres negras dos espaços de decisão, como aponta Maria Estela Costa da Silva, integrante do comitê impulsionador da Marcha em Santa Catarina e representante da ONG de Mulheres Negras Professora Maura Martins Vicência, de Criciúma (SC). “Mulher negra em Santa Catarina não tem oportunidade. Principalmente de estar nesses lugares de mando e decisão. Mulheres não podem, é proibido em Santa Catarina”, constata.

Para ela, romper esse ciclo exige investir na formação e no fortalecimento das novas gerações.

“Para formarmos novas Antonietas, precisamos fazer o que estamos fazendo: lutar por reparação, conscientização, incentivar a juventude. As nossas meninas são as futuras Antonietas. Essa é a caminhada”, defende.

Maria Estela também lembra o caso de Sonia Maria de Jesus, mulher negra e surda mantida por quatro décadas em condições análogas à escravidão na casa do desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Jorge Luiz de Borba. O caso, amplamente denunciado por movimentos populares e sociais, transformou Sonia em símbolo da luta feminista e antirracista no estado, mobilizando organizações e familiares em defesa de sua libertação e do direito a uma vida digna.

“Quando falamos em bem viver, trazemos essa triste realidade. Nos dias atuais, essa mulher ainda está lá, voltou para a casa desse desembargador. Por isso, pedimos que a sociedade amplie o olhar para a Marcha das Mulheres Negras e apoie de diversas formas”, afirma.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Jorge Luiz de Borba para solicitar um posicionamento sobre as mobilizações pela libertação de Sonia. O escritório que representa a família Borba informou que, por se tratar de um processo que tramita sob segredo de justiça, não irá se manifestar neste momento. Mas ressaltou que a família não concorda com as acusações que lhe são imputadas.

Rota da Liberdade

Diante de um passado marcado pelo apagamento e pela exclusão, novas iniciativas têm buscado recontar a história negra do Sul a partir de outras perspectivas. Uma delas é o Projeto de Lei 276/2024, que cria a Rota da Liberdade, de autoria da deputada estadual Laura Sito (PT-RS).

A iniciativa propõe recontar a história gaúcha a partir dos territórios negros, quilombolas, religiosos, culturais e urbanos, fortalecendo o afroturismo como instrumento de reparação e desenvolvimento.

A proposta vem sendo construída em parceria com comunidades quilombolas do litoral médio do Rio Grande do Sul e tem como objetivo transformar espaços de resistência em rotas de memória e valorização cultural.

“As mulheres negras têm papel central nesse processo, porque são guardiãs da memória e da ancestralidade. Recuperar a história negra é também afirmar a nossa presença no presente e projetar um futuro de reconhecimento, dignidade e justiça”, destaca Sito.

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o Rio Grande do Sul é o estado com maior presença quilombola da Região Sul, abrigando 17.496 pessoas que se autodeclararam dessa forma. No Paraná, são 7.113 habitantes quilombolas, e em Santa Catarina, 4.447. Em números absolutos, o Rio Grande do Sul ocupa a 13ª posição nacional em população quilombola.

O texto ainda está em tramitação nas comissões da Assembleia Legislativa, e a expectativa é de que siga em breve para votação em plenário. Enquanto isso, já mobiliza comunidades, lideranças e organizações negras do estado, conectando-se diretamente à força das mulheres gaúchas que marcham em 2025.

“Estaremos na Marcha das Mulheres Negras com uma mobilização enorme. São dezenas de ônibus saindo de várias regiões do estado. Esperamos que o Rio Grande do Sul esteja representado por cerca de mil mulheres negras nessa marcha histórica — reafirmando que têm pretas no Sul, e que estamos vivas, organizadas e construindo o futuro com coragem e esperança”, conclui a parlamentar.

Marchar é o próprio caminho

Às vésperas da Marcha das Mulheres Negras, a mobilização se revela muito além do ato em Brasília: é um processo vivo de reconstrução, afeto e resistência. As mulheres têm se reunido, compartilhado histórias e reafirmado o sentido da coletividade, valor que sustenta a luta há séculos.

Lucélia Gomes reforça que o movimento é coletivo e interseccional, comprometido com a reparação, o bem viver e a visibilidade de todas: mulheres trans, com deficiência, quilombolas, urbanas, do campo e das periferias.

Cássia Sant’Anna lembra que marchar é reencontrar-se na outra. “A gente sozinha cai. Juntas, ficamos de pé”, diz. Para ela, o processo de mobilização resgata a autoestima e a dimensão comunitária que o cotidiano individualista tende a apagar.

“Quando marchamos e construímos coletivamente, ampliamos o olhar para diversas realidades e experiências, reconhecendo nas pessoas ao nosso redor fontes de inspiração e força.”

Já Fabiana Oliveira lembra que o Rio Grande do Sul ainda carrega as marcas das enchentes de 2024, que afetaram profundamente as mulheres — especialmente as negras e em situação de vulnerabilidade. Ainda assim, ela enxerga no processo de organização da Marcha um símbolo de esperança e renascimento. Muitas mulheres, mesmo sem condições de estar presentes no encontro, seguem mobilizando a juventude, articulando coletivos e contribuindo de diferentes formas.

“Eu tenho dito que a nossa força reside nessa coletividade negra. É efetivamente uma construção do ‘Eu sou porque nós somos’”, afirma a historiadora, fazendo referência ao conceito africano Ubuntu, que valoriza a comunidade como base da existência.

Nas palavras dessas mulheres, a marcha é mais do que um destino, é o próprio caminho. É a continuidade de uma história ancestral que acredita no futuro, mesmo quando o presente insiste em negar. Como ensinam as que vieram antes, a liberdade é uma construção permanente e a marcha segue justamente nesse propósito, por reparação e bem viver.