No Super Bowl, Bad Bunny rompe fronteiras culturais e expõe a exclusão estrutural

Revista Fórum – O espetáculo, recheado de símbolos e referências à identidade latina, transforma a vitrine global do Super Bowl em ação direta contra normO espetáculo, recheado de símbolos e referências à identidade latina, transforma a vitrine global do Super Bowl em ação direta contra normas que marginalizam vozes dissidentesas que marginalizam vozes dissidentes.

No intervalo mais vigiado do planeta, Bad Bunny fez algo que a indústria do entretenimento evita com disciplina quase militar: recusou a neutralidade, rejeitou a conciliação simbólica e afrontou, com elegância e rigor, o conforto da hegemonia cultural. Diante de uma audiência estimada em 135,4 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos, segundo dados preliminares da NBC, no coração do espetáculo esportivo mais assistido do país, ele não pediu licença, não traduziu sua língua, não suavizou sua origem nem negociou identidade em troca de aceitação.

Transformou o palco do Super Bowl LX num quintal latino — e quintal, aqui, não é metáfora doméstica menor, mas território simbólico, espaço político de pertencimento, chão histórico marcado por exploração, resistência e memória viva.

O cenário escolhido dizia tudo antes da primeira nota e não admitia leituras ingênuas. Campos de cana-de-açúcar, trabalhadores anônimos, vendedores de rua, mesas de dominó, um salão improvisado de beleza.

Laboratório de exploração econômica

Nada ali era ornamento exótico para consumo turístico ou ilustração folclórica para plateia global. Era memória social encenada com precisão e dureza. Era a lembrança incômoda de que Porto Rico foi laboratório de exploração econômica e política, de que a doçura do açúcar sempre teve gosto amargo para quem cortava o talo e permanecia invisível na história oficial. Bad Bunny começou ali, entre a colheita e o suor, para depois emergir sobre La Casita, réplica da casa porto-riquenha que já havia sido símbolo de sua residência artística em San Juan.

O mundo não foi convidado a entrar; foi ele quem decidiu sair, levando consigo o peso da história — nos próprios termos.

A decisão de cantar quase integralmente em espanhol não foi detalhe estético nem capricho autoral. Foi um gesto político frontal. Pela primeira vez, o show de intervalo mais visto da televisão americana recusou submeter-se à língua hegemônica como condição de inteligibilidade.

A bem da verdade factual nesse show do intervalo não houve qualquer concessão pedagógica, explicação emocional ou tradução cultural para tranquilizar o espectador dominante. Houve afirmação.

O Grammy. E não o latino

Dias antes, Bad Bunny já havia quebrado outro tabu ao conquistar o Grammy de Álbum do Ano, feito inédito para um disco integralmente em espanhol. O Super Bowl não foi celebração de um triunfo individual; foi extensão coerente de um projeto artístico que reconecta sucesso global e raiz local, fama e responsabilidade histórica.

A apresentação avançou como narrativa de múltiplas camadas.

Houve festa, dança e erotismo, mas também apagões, quedas e faíscas. Em “El Apagón”, trabalhadores despencam de postes elétricos, referência direta aos colapsos energéticos que paralisaram Porto Rico após o furacão Maria. O espetáculo lembrou que a cidadania porto-riquenha continua suspensa: americana no passaporte, colonial na prática, vulnerável no cotidiano. Ao costurar gerações do pop latino, Bad Bunny deixou claro que a presença latina na música dos Estados Unidos nunca foi periférica — apenas sistematicamente empurrada para fora do centro do poder simbólico.

O desfile de referências ao reggaeton — gênero criminalizado antes de ser globalizado — surgiu não como nostalgia, mas como arquivo vivo de resistência cultural. Quando Bad Bunny canta “Yo Perreo Sola”, não entrega apenas um sucesso radiofônico: confronta uma indústria que normalizou a misoginia enquanto lucrava com corpos femininos.

No alto da casa, o protesto virou festa porque também isso é política: a recusa em separar alegria e consciência.

Juntos, somos América

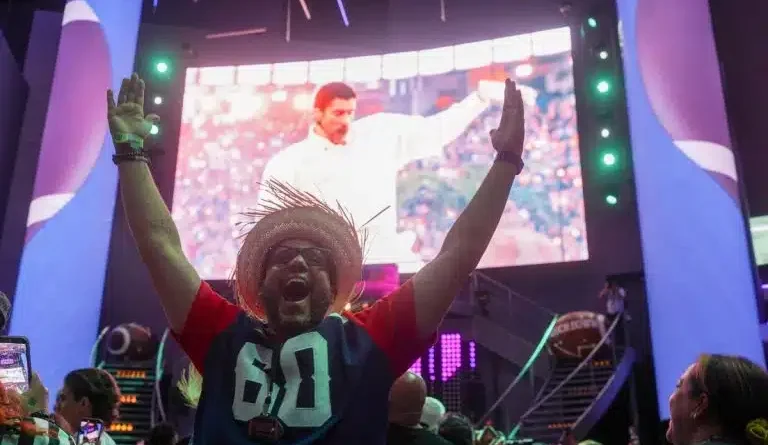

O ápice veio no final. Dançarinos entraram carregando bandeiras de todos os países das Américas. Bad Bunny pronunciou cada nome, lentamente, do sul ao norte, encerrando com Porto Rico. O Brasil e sua bandeira entraram pela porta da frente e não pelos fundos da latinidade. Cuba também, mas por outras evidentes razões. Não foi gesto retórico. Foi reposicionamento simbólico.

Ao segurar uma bola com a frase “Together, We Are America”, desmontou a definição estreita de nação propagada pelo nacionalismo excludente. A reação furiosa de Donald Trump nas redes, chamando o show de “uma afronta à grandeza da América” e reclamando de “não entender uma palavra”, acabou funcionando como confirmação involuntária do acerto artístico: o problema nunca foi a língua, mas o pertencimento.

Recorde de audiência

Os números escancaram a dimensão do impacto. A audiência do intervalo do jogo superou o recorde anterior e ultrapassou apresentações recentes consideradas históricas.

No ambiente digital, a transmissão oficial acumulou dezenas de milhões de visualizações adicionais. Plataformas de streaming registraram picos extraordinários: mais de 20 músicas de Bad Bunny entraram simultaneamente no Top 100 Global, várias no Top 10, e a faixa final da apresentação alcançou o primeiro lugar em diversos países. O artista não recebeu cachê — como ocorre com todos os headliners do Super Bowl —, mas obteve algo mais estratégico: exposição massiva convertida em capital cultural e político.

Quem é Bad Bunny

Encerrado o espetáculo, impôs-se a pergunta inevitável: quem é o artista capaz de provocar tamanho deslocamento? Nascido em 1994, em Vega Baja, Porto Rico, filho de um caminhoneiro e de uma professora, antes de assumir o nome artístico Bad Bunny, “era apenas um rapaz latino-americano” (viva Belchior!) chamado Benito Antonio Martínez Ocasio. Trabalhou em supermercado enquanto produzia músicas de forma independente. Sua formação artística ocorreu no atrito entre periferia, observação social e sensibilidade rara para linguagem, ritmo e imagem.

Antes de ser popstar, foi cronista de sua geração. Recusou traduções convenientes, rejeitou padrões de masculinidade impostos, posicionou-se politicamente quando o silêncio seria mais lucrativo. Sua obra alterna celebração e denúncia, prazer e memória, crítica social e imaginação radical.

Força da natureza

É nesse ponto que a análise se torna experiência vivida. Assisti à apresentação em casa, ao lado de minha filha Lara, de 27 anos. Enquanto eu observava atento, ela cantava cada música, cada refrão, cada batida, com naturalidade absoluta. Perguntei-me, desconcertado: em que bolha musical eu vivi para não perceber a dimensão desse fenômeno? Longe de produto de marketing, Bad Bunny revelou-se força da natureza: talento, voz, ritmo, dança e denúncia de um mundo que insiste em tratar os diferentes como sub-humanos.

Mergulhei então nas músicas e nas mensagens — urgentes, necessárias — como celebração concreta de um outro mundo possível.

Um mundo sem dessemelhantes. Um mundo onde somos, simplesmente, humanos.

Bad Bunny não fez um discurso. Fez algo mais perigoso: apresentou uma visão de mundo sem pedir autorização. No centro do império midiático, mostrou que a América é maior, mais complexa e mais humana do que o mapa estreito que o poder insiste em desenhar.